가을학기, 영어 수업을 다시 시작해 다니고 있다. 1주일에 두번 저녁에 3시간씩. 미국 온지 2년이 지났는데도 여전히 초급 레벨2. 누굴 탓하랴. 무식한 내 탓인걸. 수업 첫날, 선생님의 인사와 수업 운영 방침 등의 안내를 듣는다. 그 중에 하나, 자기에게 Teacher 라고 부르지 말란다. Teacher는 자신의 직업이자 역할이지만, 호칭은 아니란다. 이름을 불러달라고 굉장히 강조했다.

그러고보면, 한국에서는 순수한 개인의 존중보다, 역할이나 지위에 따르는 호칭이 굉장히 중요하다. 호칭은 ‘내가 누구인지’를 드러내는데 그것으로 서로 간의 지위를 암묵적으로 인식하고 거기에 맞게 태도를 취한다. 어찌보면, 평등한 인격적 관계는 아닌거다. 심하게.

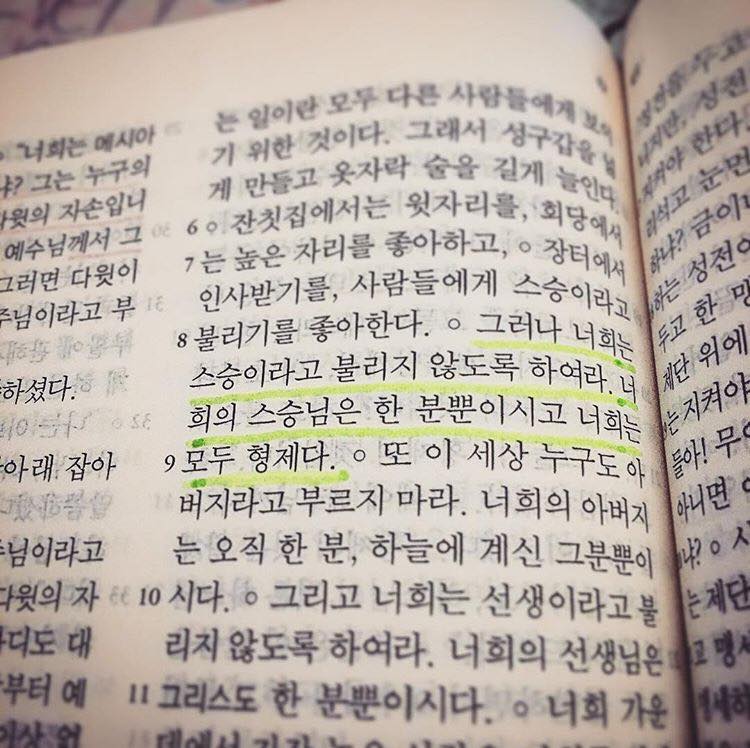

세속에서 그러는 것도 아쉽긴 하지만, 더 아쉬운건 교회 안에서 조차도 우리는 지위를 중시한다는 거다. 한국에서 활동을 해서 내 몸에도 자연스레 배어 있는 것. 누구를 만나든 소개를 할 때 이름과 세례명 뒤에 다양한 호칭들이 붙는다는 거다. 무슨 회장님, 무슨 분과장님, 구역장님, 반장님, 교감선생님, 무슨 위원회원, 단장님 등등등… 호칭이 굉장히 중요하다. 이름은 잊어버려도 호칭은 잊어버리면 안된다. 오죽하면 어떤 이들은 선교라는 역할과 소명 마저도 자신의 호칭으로 사용하며 ‘선교사님’이라 불리운다는 것이다. 호칭이 권위를 세워주기 때문에 필요하다는 사람도 있다. 호칭 없이 권위가 세워지지 않는다면, 그 권위는 어차피 필요없는거 아닌가? 그렇게까지 권위를 세워야 할 이유도 없고…

생각해 보면 미국에서 힘든 점 중 하나는 하나같이 이름을 사용하기 때문에 이름을 외워야 한다는 거다. 여기선 무슨 일, 역할을 하느냐를 떠나서 그냥 순수한 개인이 존중 된다. 분명히 여기도 회장, 단장, 반장, 청국장, 무슨무슨장들이 다 있을텐데 누가 무슨 타이틀을 가졌는지는 잘 모른다. 그냥 ‘Hi 니이름~’ 하고 인사하니까. 미국의 문화와 시스템에 대해 이질감과 불만이 많은 나지만, 이 점은 참 높이 평가하고프다.

직함으로 불리워지는 통에, 형제 자매를 잃어버리는 느낌이다. 교회가, 지체들이 서로 그리스도의 한 몸을 이루는 것이 아니라, 역할자들이 모여 한 조직을 이루고 있는 모습이 좀 슬플 때가 있다. 그래서인지, 수도공동체에서 수사님 수녀님들이 ‘우리 형제 누구가-, 우리 자매 누구가-’라고 이야기 하는 모습이 너무 아름답게 보인다.

형제님! 자매님! 엄마도 다른데 형제고 자매고 얼마나 좋나 몰라. 오죽하면 맥도날드 가서 주문할 때도 ‘자매님~’하고 부르던 나.

보라, 얼마나 좋고 얼마나 즐거운가, 형제들이 함께 사는 것이!

시편 133:1